Site Search

Search within product

第680号 2016(H28) .04発行

Click here for PDF version

農業と科学 平成26年4月

本号の内容

§北海道における畑作経営の大規模化と所得増大のポイント

中央農業試験場 生産研究部

生産システムグループ

研究主任 山田 洋文

§<産地レポート>

あじさい新品種「きらきら星」で栃木の鉢物産地を活性化

栃木県農業試験場

研究開発部 花き研究室

主任研究員 小玉 雅晴

§肥効調節型肥料を用いた

早生ウンシュウミカンの効率的年1回施肥法

Ehime Prefectural Institute of Agriculture, Forestry and Fisheries

果樹研究センター

主任研究員 三堂 博昭

北海道における畑作経営の

大規模化と所得増大のポイント

中央農業試験場 生産研究部

生産システムグループ

研究主任 山田 洋文

Introduction

北海道における畑作経営は,専業的な畑作地帯を中心に展開しており,1戸当たりの経営耕地面積は拡大傾向にある。こうしたなか, 畑作経営を取り巻く環境は,支援政策を中心に大きく変化してきた。特に,平成23年度に導入された「経営所得安定対策」(導入時は「農業者戸別所得補償制度」)により,畑作物への直接支払制度は,固定払を主体とする支援制度から,毎年の生産量や品質が反映する数量払を主体とした支援制度へと変更された。今後とも,担い手経営を中心として,経営規模の拡大は不可避な状況にあることから,現行政策の支援内容を鑑みた安定的な経営展開が不可欠となっている。

本稿では,現状の経営規模と今後予想される経営規模の動向を整理するとともに,現行政策下での畑作経営における農業所得の水準と経営問で格差が生じる要因を明らかにする。さらに,今後の経営規模拡大を念頭に,農業所得の増大を可能とするポイントについて明らかにする。

2.北海道における大規模化の現状と予測

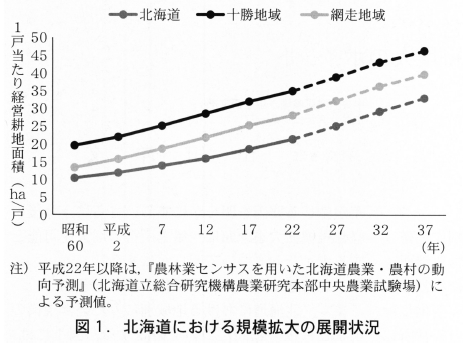

まず,北海道における地域別にみた経営規模の現状と今後の動向について確認する。図1には,北海道および畑作専業地帯である十勝地域と網走地域における1戸当たりの経営耕地面積について,昭和60年から平成22年までの実態値と22年以降の予測値を示した。

昭和60年には北海道で1戸当たり10haであったものが,平成22年には21haと2倍に拡大したことがわかる。また,同期間に,十勝地域では20haから35ha,網走地域では13haから28haへと急速に拡大した。さらに,北海道立総合研究機構農業研究本部中央農業試験場[2]によると,平成37年にかけて1戸当たりの経営耕地面積は,北海道で33ha,十勝地域で46ha,網走地域で40haまで拡大することが見込まれている。

以上を踏まえると,本道の畑作専業地帯においては,今後とも,1戸当たりの経営耕地面積の拡大が進展するなかで,50haを超える畑作経営も多数展開していくことが見込まれる。そのため,こうした経営規模拡大に応じた輪作体系の維持と所得増大を可能とするための対応を講じることが喫緊の課題となっている。

3.畑作経営における農業所得の現状

ここでは,畑作経営における農業所得について,経営規模階層に着目して確認する。

調査対象とした十勝X町と網走Y町は,ともに,十勝地域と網走地域の畑作専業地帯に位置し,大規模畑作経営が展開されている。

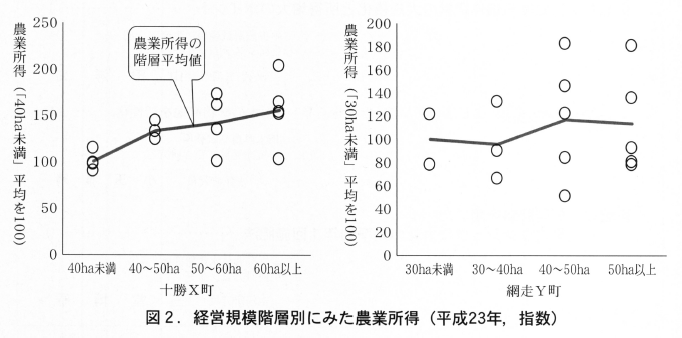

図2には,十勝X町の「40ha未満」経営と網走Y町の「30ha未満」経営におけるそれぞれの農業所得の平均を100 とした経営規模階層別の農業所得の指数を示した。これにより,大規模化に伴う農業所得の水準を確認すると,大規模階層の経営ほど,農業所得の「総額」が増大する傾向にあることがわかる。ただし,大規模階層ほど農業所得の増大程度が鈍化するとともに,両町の平均規模(十勝X町「50~60ha」 ,網走Y町「40~50ha」)を超えると,それぞれの階層よりも小さい階層に位置する経営と比べて,農業所得を低下させる経営が生じている。このように,大規模化による所得面での優位性が判然としない状況も確認された。

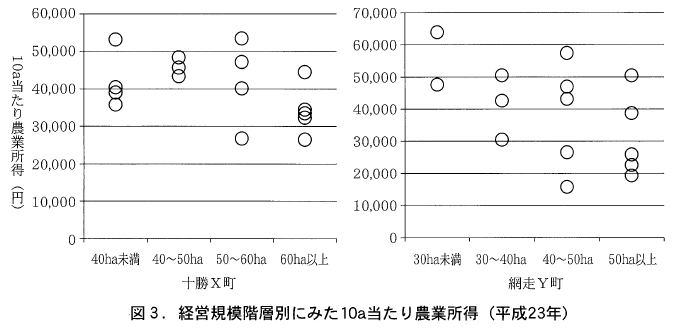

次に,図3により,経営規模階層別にみた「10a当たり農業所得」を確認する。これによっても,両町の平均規模を超える階層において,10a当たりの農業所得の経営問格差が大きくなり,収益性を低下させる経営が生じていることがわかる。

以上により,大規模化に伴って,農業所得の増大を可能にする経営がみられる一方で,十分な農業所得を確保することができない経営が生じる状況にあることがうかがえる。こうした経営では,今後の安定的な経営展開が懸念されることから,格差をもたらす要因の解明が急務といえる。

4.農業所得の格差とその要因

経営規模の拡大に伴って,10a当たりの農業所得が低下したり,経営問の格差が拡大する要因については,すでに,平石[1] ,白井ら[3]をはじめとして,経営規模と生産性に関する要因が多数指摘されている。そこで,ここでは,作付構成や作物別の粗収益に着目して格差の要因を検証する。

1)十勝地域を代表とする「畑作4品型経営」における農業所得の格差

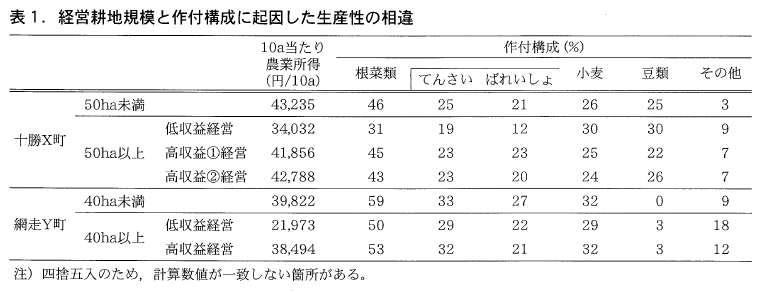

表1は,両町の調査対象経営における経営規模階層別の10a当たり農業所得について,作付構成との関連を示したものである。

十勝X町における50ha未満の経営では,10a当たり農業所得を平均で43,235円確保している。こうした経営の作付構成の特徴を確認すると,てんさい,ばれいしよからなる根菜類の比率を46%以上確保するとともに,畑作4品目の作付割合がほぼ均衡していることがわかる。

また,経営耕地50ha以上の経営について,収益性に着目して整理すると,根菜類の比率が40%を下回り,小麦の比率が30%に達する経営(「低収益経営」と標記)では,農業所得が34,032円/10aと低下していることがわかる。一方で,根菜類の比率が40%を上回る経営(「高収益①経営」と標記)では41,856円/10aを確保し,50ha未満層と同等の農業所得を確保していることがわかる。さらに,根菜類を維持するなかで,豆類の作付けを拡大する経営(「高収益②経営」と標記)では,農業所得が42,788円/10a となり,一層増加させていることがわかる。

2)網走地域を代表とする「畑作3品型経営」における農業所得の格差

網走Y町においては,40ha未満の経営の10a当たり農業所得は39,822 円/10aであった。40ha以上の経営では,10a当たり農業所得の低い経営で21,973円,高い経営で38,494 円と格差が拡大していた。

ここでも,両経営の作付構成を比較すると,10a当たり農業所得の低い経営では,てんさいとばれいしよといった根菜類の比率が50%と低いうえ,休閑緑肥等が導入されていた。一方で,10a当たり農業所得が高い経営では,根菜類の作付比率が維持されており,かつ,野菜類では葉茎菜類が作付けされていた。

3)農業所得の格差が生じる要因

以上のとおり,農業所得の確保に当たっては,調査事例に示されるように,根菜類をはじめとする基幹的な畑作品目の作付割合の均衡を維持することが不可欠だとわかる。この理由について,作物別の粗収益の多寡に着目して確認する。

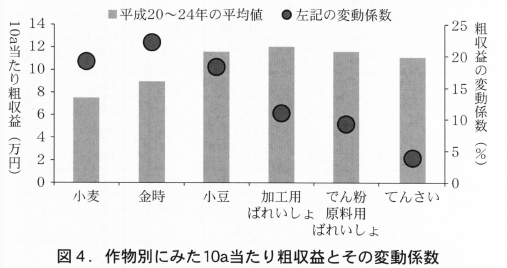

図4には,十勝X町における,てんさい,ばれいしょ(加工用・でん粉原料用),小麦および、豆類(小豆,金時)の10a当たり粗収益の平均値(平成20~24年)とその年次間変動の状況を示した。分析対象とした20~24年の5カ年における10a当たり粗収益の平均値を作物別に比較すると,「ばれいしょ(加工用でん粉原料用)>てんさい・小豆>金時>小麦」の順となる。すなわち粗,20~24年にかけては,支援施策の変化や作況の変動がみられたものの,根菜類は粗収益が高く,小麦の粗収益が最も低かった。また,根菜類の粗収益は年次問での変動が小さく,豆類と小麦の年次間変動が大きかったことがわかる。

したがって,作付構成において根菜類比率が低下することにより,経営総体の10a当たり粗収益が低下するとともに,作況による年次変動の影響が受けやすくなることがわかる。さらに,現行の支援政策である「経営所得安定対策」下では,数量払の割合が増加したことによって,作況による年次変動の影響は,より大きくなることが懸念される状況にある。

5.所得増大のポイント

今後見込まれる経営規模の拡大を念頭に,「線形計画法 注1)」 を援用することで,保有する経営資源(土地,労働力,機械装備)を考慮した畑作経営モデルを作成して,農業所得が最大化する作付構成とその際に見込まれる農業所得について試算した。

1)十勝地域を代表とする「畑作4品型経営」モデル分析

(1)モデル分析の前提条件

ここでは,十勝X町における実態調査に基づき,以下の①~③ を反映させた畑作経営モデルを構築した。なお,作物別の投下労働時間や収支は,実態調査に基づいて設定した。

①主に, てんさい(移植,直播),ばれいしょ(生食・加工用),豆類,小麦(秋まき)からなる作付けがとられる。

②大規模経営では複数のオペレータ確保と機械装備増強,省力技術導入によって作付けバランスを維持したまま規模拡大が進められる。

③てんさい,ばれいしょの作付け拡大が困難となると,小麦,豆類による作付け拡大による規模拡大が進み,とうもろこしや休閑緑肥等も導入される。

(2)モデル分析の結果

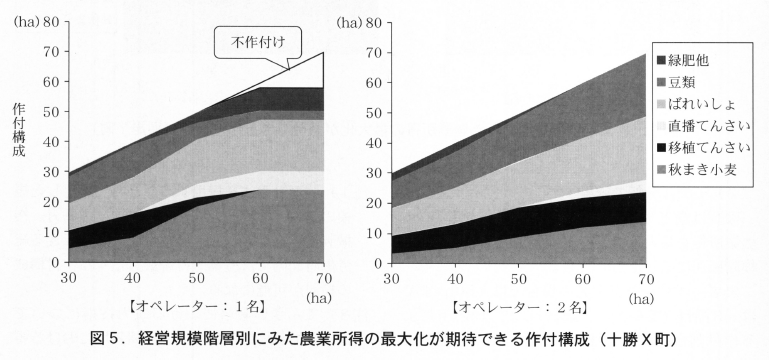

図5は十勝X町の実態調査をもとに試算した,農業所得を最大化できる作付構成について経営規模階層別に示したものである。

まず,オペレータ1名の場合では,40haまで,「4品目(てんさい,ばれいしょ,豆類,小麦)」による作付割合の均衡を維持した作付けが可能となる。この際,オペレータ1名でも春期の作業競合が発生しないことから,てんさいは移植栽培が採用される。十勝X町の平均規模となる50haでは,春期の作業競合が発生することによって,てんさいは移植栽培から省力的な直播栽培への採用が進む。また,秋期の労働力不足によって豆類の作付けを維持することが困難となり,小麦の連作(作付構成の約40%に達する)が不可避となるとともに,休閑緑肥等の作付けが開始される。さらに,50haを超える規模では,労働力不足に伴う作業競合に起因して,小麦の過作がより顕著になるとともに,小麦の前作として省力的なスイートコーンや休閑緑肥の作付けが拡大する。70ha規模を想定すると,規模に応じた栽培管理が実施できなくなることから,皮肉にも単収(生産性)の低下に至る懸念があるなかで費用をかけて作付けを行うよりも,無理に作付けを行わず不作付けとすることが経営的には効果が高いと判断された。そのため,この際の農業所得は410万円程度にとどまると試算された。

また,オペレータ2名の場合では,50ha規模でも「4品目」による作付割合の均衡がとられた作付けが維持されるうえ,想定した70ha規模の経営においても,「4品目」による同様の作付けが可能となる。オペレータ2名による作業競合の緩和により,根菜類比率を50%で維持でき,かつ,小麦の作付比率も抑制できる。特に,秋期の作業競合が緩和するため,小豆,金時の作付けも拡大する。この際にも,てんさいは省力的な直播栽培を採用することで所得増大効果が発揮され,結果として1,420万円程度の農業所得の確保が可能と試算された 注2) The following is a list of the most common problems with the "C" in the "C" column.

以上のとおり,経営耕地70haまでの拡大を想定すると,根菜類比率の低下や小麦に依存した規模拡大を回避するにはオペレータの確保と省力技術の導入が必要であり,これにより,収益性の下落を回避することが可能である。すなわち,安定的な経営規模に際して,経営内でのオペレータの育成を通じた確保と代替となる機械装備の増強,省力技術の導入が条件となる。

2)網走地域を代表とする「畑作3品型経営」モデル分析

(1)モデル分析の前提条件

ここでは,網走Y町における実態調査に基づき,以下の①~③を反映させた畑作経営モデルを構築した。なお,作物別の投下労働時間や収支は,実態調査に基づいて設定した。

①主に,てんさい(移植,直播),ばれいしょ(でん粉原料用),小麦(秋まき,春まき),にんじんからなる作付けがとられる。

②大規模経営では複数のオペレータ確保と機械装備増強,省力技術導入によって作付けバランスを維持したまま規模拡大が進められる。

③てんさい,ばれいしょの作付け拡大が困難となると,小麦による作付け拡大による規模拡大が進み,休閑緑肥等も導入される。

(2)モデル分析の結果

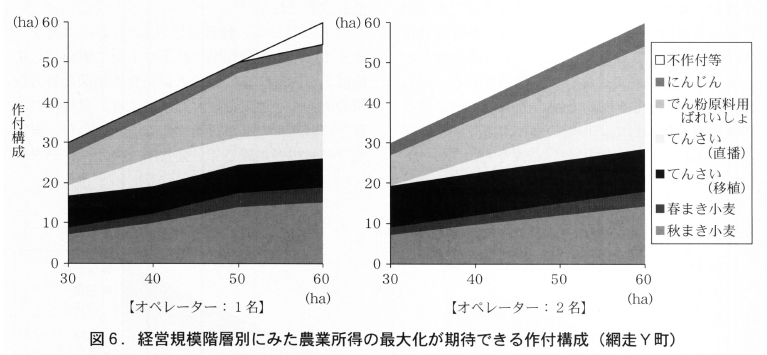

図6は網走Y町の実態調査をもとに試算した,農業所得を最大化できる作付構成について経営規模階層別に示したものである。

まず,オペレータ1名の場合では,50haまでは「3品目(てんさい,ばれいしょ,小麦)」による作付割合の均衡を維持した作付けが可能である。現状での平均的な経営規模の経営では,オペレータ1名でも労働面における問題は小さい状況にあるが,60ha までの拡大を想定すると,労働力の限界性が強くなることから,小麦の過作や不作付地(実際の営農場面では,小麦の連作をもたらす)を生じることが懸念される。この際の農業所得は,860万円程度を確保できると試算された。

一方,オペレータ2名の場合では,60haまで3品目による作付割合の均衡がとれた作付けが維持される。また,てんさいは直播栽培による作付により,所得増大効果が発揮され,結果として1,480万円程度の農業所得の確保が可能と試算された。

以上のとおり,畑作3品型経営では,経営耕地60haを想定すると,畑作4品型経営と同様にオペレータの確保と省力技術の導入によって,所得増大効果が期待される。

注1)線形計画法を援用することで,想定した規模の経営における経営資源(土地,労働力,機械装備)を反映して,農業生産に投下できる総労働時間内で,農業所得を最大化する作付構成の検討が可能になる。

注2)てんさい栽培における省力技術については,直播栽培のみならず,移植栽培における省力技術(軽量苗の利用,秋期のプラウを用いた耕起を省略する簡易耕,10a当たりの散布水量の低減を伴った減肥・減量散布(除草・防除),作業の外部化となる育苗センターの利用や収穫の委託)の導入効果についても山田[4]に詳しい。

6. at the end

畑作経営における1戸当たりの経営耕地面積は,今後も拡大を続ける状況にある。支援政策の内容は変化をみせるものの,現状では,畑作経営における農業所得は,規模拡大に伴って増大しているが,各地域の平均規模を超えると, 10a当たり農業所得が低下し,安定的な規模拡大が懸念される経営が生じる状況にあった。ただし,根菜類をはじめとする各地域の基幹的な畑作品目の作付割合を均衡させた作付けを維持している経営では,農業所得の増加と維持が可能であり,現行政策下においても制度転換による影響が小さいことがわかった。

こうした実態からも,畑作経営の大規模化に伴う安定的な展開に当たっては,今後とも,経営規模に応じて適切な労働力と機械装備を確保し,輪作体系を維持することで,生産性を確保することが重要であると再認識される。

【参考文献】

[1]平石学

「大規模畑作・野菜作農業における大規模経営の展開と適正規模」

『農業経営研究第49(4)』2012.3,pp.21-30

[2]北海道立総合研究機構農業試験場資料第40号

『農林業センサスを用いた北海道農業・農村の動向予測』,2013.1

[3]白井康裕・志賀永一・鱈場尊・町智之

「生産費データを活用した生産管理課題の導出-北海道の小麦作を対象に-」

『農業経営研究第50巻第2号』,2012.9,pp.25-30

[4]山田洋文

「てんさい栽培における省力技術の導入が畑作経営に与える影響」

『フロンティア農業経済研究第17巻第1号』,2013.4,pp.29-37

<産地レポート>

あじさい新品種「きらきら星」で

栃木の鉢物産地を活性化

栃木県農業試験場

研究開発部 花き研究室

主任研究員 小玉 雅晴

栃木県におけるあじさいの鉢物生産は,鹿沼市と真岡市を中心に30年ほど前から盛んに栽培が行われています。あじさいは, 日本が原産で馴染みのある花ですが,最近では特徴的な珍しい花形や花色を持つ品種が次々と開発され,母の日の贈答用として人気の高い鉢花となっています。

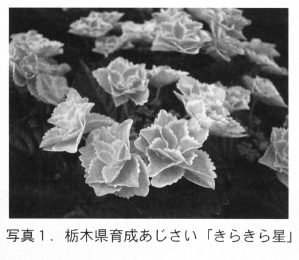

栃木県農業試験場では,八重咲きの特徴を持つ新規性の高いあじさいの開発を目的に育種に取り組んできました。2010年には新品種「きらきら星」を品種登録出願し,2015年に品種登録となりました。

きらきら星の主な特徴は,

①八重咲きで装飾花が大きい,

②花色が複色でピンクまたは青に白い縁取りが入る,

③装飾花の縁が細かに切れ込むなど,

瞬きながらきらきら輝く星を連想させる花姿をしています(写真1)。

このきらきら星の生産は,栃木県内の鉢物生産者が組織する栃木県鉢物研究会員限定とし,16名で生産を開始しました。きらきら星の登場は,新たな鉢物品目としてあじさいの導入を推進する契機となるとともに,生産者間で出荷規格の統一を図るなど産地として活発な取り組みが行われるようになりました。特に,あじさいの鉢物生産では,規格品として花色を安定させて栽培する技術が求められます。生産者で組織する「きらきら星部会」では,品種のブランド化を目指し,規格品生産のための品種特性の把握,育苗方法や摘心時期の検討など,栽培技術の習得のために農業試験場や生産者ハウスでの勉強会を熱心に重ねてきました(写真2)。これらの取り組みにより部会では,栽培条件の違いによる花色の変化を抑え,鮮やかな発色が得られる「きらきら星専用培養土」を作り,統一して使用することになりました。培養土は,赤玉土やピートモスなどの配合比率,基肥に加えるロング肥料の種類や量などを検討し,試作を繰り返して完成させました。

きらきら星は,2013年から本格的な生産出荷が開始されています。部会では,オリジナルラベルの作成や販売促進に向けた積極的な取り組みが行われています。新品種のコンテストでは,ジャパンフラワーセレクション,園芸文化協会会長賞を受賞するなど,市場,販売店,そして消費者から広く高い評価を得て,今を輝く品種へと成長しています。地域創生が話題の今,栃木オリジナルの「きらきら星」が鉢物生産の原動力となり,栃木の産地が益々元気に輝きを増しています。

肥効調節型肥料を用いた

早生ウンシュウミカンの効率的年1回施肥法

Ehime Prefectural Institute of Agriculture, Forestry and Fisheries

果樹研究センター

主任研究員 三堂 博昭

Introduction

愛媛県は全国有数のカンキツ産地で知られていますが,傾斜地園が多いことから,機械化が遅れ労働生産性が低くなっています。特に,施肥管理作業時間は農作業全体から見れば4%程度と少ないものの,10aの面積に100~150kgの肥料を施用する作業は高齢化が進む生産者にとって労働強度が高く,大きな負担となっています。

現在,溶出期間・溶出速度の異なる被覆肥料(肥効調節型肥料)が多数開発されていますが, これらの肥料は肥効の調節機能があるだけでなく,緩効的に溶出することから,植物体に吸収されずに溶脱する肥料成分が少ないことが知られています(羽生,2001:古屋,1995)。また,水稲や野菜では,この特性を生かし,施肥回数,施肥量に関する研究が早くから進んでいますが,カンキツでは報告事例は少ない状況です。そこで,’宮川早生’ウンシュウミカンにおいて肥効調節型肥料を用いて施肥回数の削減や,窒素だけで無く,リン酸,カリウム成分を含めた低減が収量,果実品質に及ぼす影響について検討しました。なお,本稿については,全農肥料委託試験のなかで実施し,園芸学研究に投稿した論文(印刷中)を参考としました。

2. materials and methods

肥効調節型肥料を用いた施肥法が,樹体や土壌中の肥料成分含量に及ぼす影響を検討するため,2009年11月から2014年12月までの5年間,同センター内圃場で試験を行いました。

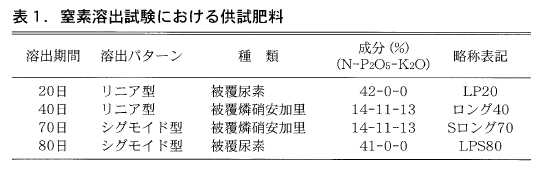

1)供試肥料

表1に示した各種の肥効調節型肥料および有機配合肥料(N-P2O5-K2O=10-8-8,有機率60%)を用いました。リニア型の被覆尿素については,2009~2011年の聞は30日溶出タイプ(略称:LP30)を使用し、2012年以降は20日溶出タイプのものに変更しました。

2)供試樹

愛媛県農林水産研究所果樹研究センター内の圃場(花岡岩を母材とする中粗粒褐色森林土)に植栽されているウンシュウミカン(24年生 ’宮川早生’)24本(各試験区6反復)を供試し,その中から樹勢の揃った3~6樹を選び調査しました。

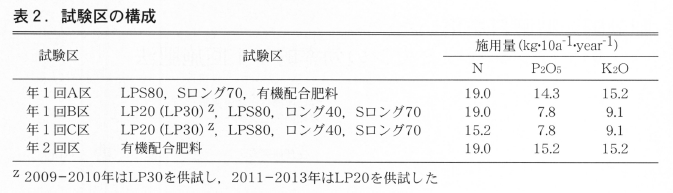

3)試験区の構成

年1回施用のA~C区および慣行施肥の年2回区(対照区)を設けました。年1回A区は,愛媛県施肥基準の早生ウンシュウミカンの施肥量と同程度の成分量を2種類の肥効調節型肥料と有機配合肥料を混合して使用しました。年1回B区は,窒素を施肥基準量とし,リン酸,カリウムを4~5割程度削減し,4種類の肥効調節型肥料を配合して施用しました。年1回C区は,窒素を2割量削減し,リン酸,カリウムを4~5割量削減し,B区と同様の肥効調節型肥料を施用しました。年2回区は,有機配合肥料のみを施用しました(表2)。なお,年1回区は11月上旬(2010年のみ10月下旬),年2回区は11月上旬と3月下旬に樹冠下に地表面施用しました。

4)土壌中および葉中の無機成分の分析

土壌中の無機態窒素の分析について,2010年5月から,また,可給態リン酸および交換性カリウムについては2011年5月から定期的に地表下10~15cmのカンキツの主根域層の土壌を採取し測定しました。無機態窒素については微量拡散法で分析し,可給態リン酸についてはトルオーグ法,交換性カリウムについては原子吸光法で分析しました。なお,試験開始前の2009年10月28日に試験圃場から土壌を採取し,全炭素についてはチューリン法,全窒素についてはケルダール法,pH,ECについては定法で分析しました。

また,葉中成分については2010年5月から定期的に,無結果枝の中位に着生している新葉を20枚/樹程度採取し分析しました。採取については,1試験区当たり4樹供試しました。葉中窒素についてはケルダール法で定量し,リン酸については比色法,カリウムについては原子吸光法,葉色(SPAD値)については葉緑素計(SPAD-502,コニカミノルタ(株))を用いて計測しました。

5)樹冠容積, 収量および果実分析

毎年11月中旬,試験区ごとに樹勢の揃った樹を選び収量を調査しました。樹冠容積については,2010年2月24日と2015年2月12日に7かけ法により計測し増加率を算出しました。果実分析については各試験区4樹を供試し,樹冠赤道部周辺の外なり果を1樹当たり5個程度採取し,品質調査は定法により分析し,果皮色は,色彩色差計(CR-300,コニカミノルタ(株))により測定し,着色程度は完全着色をスコア10としました。

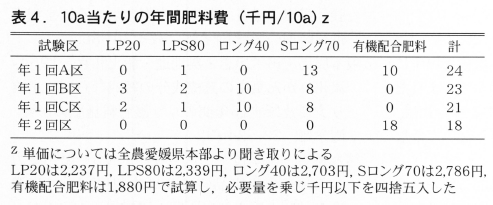

6)経費

肥効調節型肥料については,10kg当たりLP20は2,237円,LPS80は2,339円,ロング40は2,703円,Sロング70は2,786円とし,有機配合肥料については20kg当たり1,880円とし必要量を乗じ,10a当たりの経費を算出しました。単価については全国農業協同組合連合会愛媛県本部より聞き取りを行い参考価格としました。

3. results

1)土壌中および葉中成分

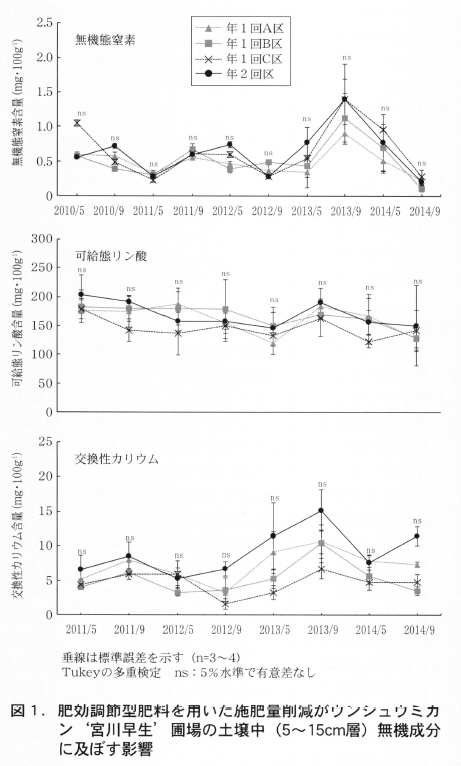

土壌中の無機態窒素,交換性カリウム含量は,すべての処理区で類似したパターンで推移し, 2013年9月はすべての処理区で最も高い値を示したが,処理区間に有意差は認められませんでした。可給態リン酸含量は大きな変動なく推移し,処理区間に有意差は認められませんでした(図1)。

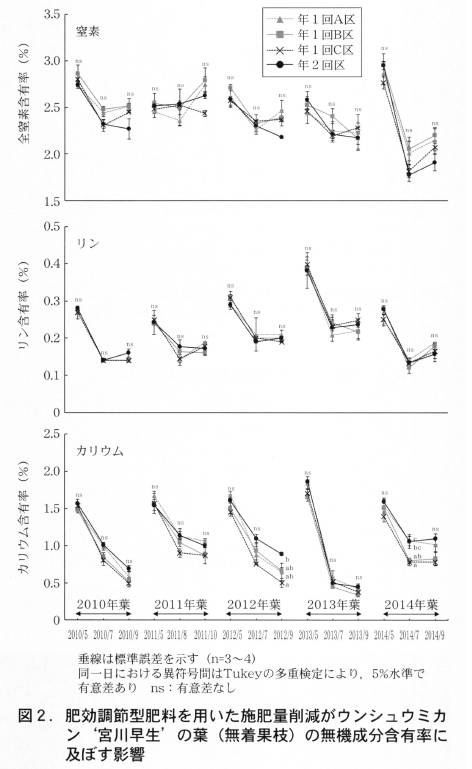

葉中の窒素,リン含有率は,試験期間中,処理区間に有意な差は認められませんでした(図2)。

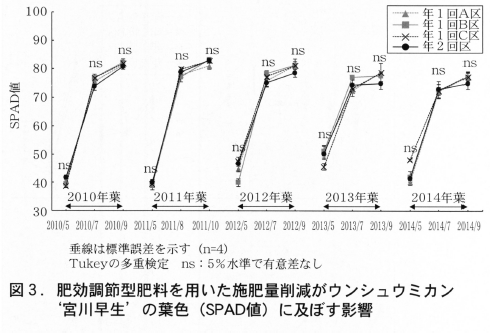

カリウム含有率については,2012年9月および2014年7月はカリウムの施用量が少ない年1回B区および年1回C区は他の処理区と比べて低い傾向を示しました。葉色(SPAD値)は,いずれの区も類似した増加パターンを示し,処理区間に有意な差は認められませんでした(図3)。

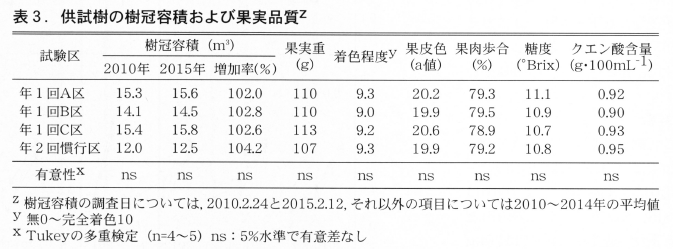

2)樹冠容積,果実品質および収量

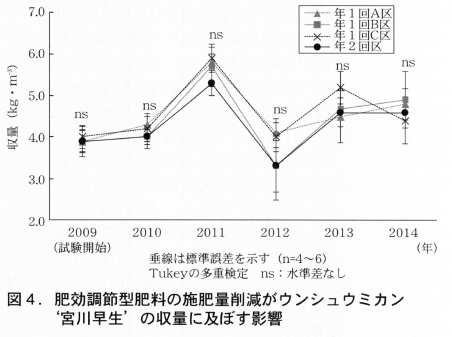

樹冠容積の増加率,果実品質ともに処理区間に有意な差は認められませんでした(表3,写真1)。収量についても,年による増減はあったものの,処理区間で有意な差は認められませんでした(図4)。

3)経費評価

10a当たりの年間の施肥量を試算しますと,年1回A区は24千円,B区は23千円,C区は21 千円,年2回区は18千円となり,年2回区が最も安価となりました(表4)。

Consideration

肥効調節型肥料は,成分の溶出時期,溶出量をコントロールすることができること,肥効が一定期間持続することが最も大きい特徴です。その特徴を活かし,カンキツにおいては,横田ら(2000,2003)が’吉田ポンカン’で施肥回数低減について報告しています。本肥料の窒素成分は,25℃の土壌中において,想定期間内に含有量の80%が溶出するとされています(羽生,2001:古屋,1995)。また,藤澤ら(1998)は土壌水分と肥効調節型肥料の溶出との関係について検討していますが,土壌水分が多いと溶出量が多く,少ないと溶出量も少ないと報告しています。また,間苧谷,町田(1976),中原ら(1985) がウンシュウミカンの吸肥・給水能は地温の影響を大きく受け10~12℃以下になるとその能力が低下すると報告しており,それまでにより多くの成分が溶出したほうが,秋肥の効果が期待できます。当研究センターは12月中旬には地温が10~11℃で推移し,12月下旬には10℃以下になることから(データ省略),試験開始前に選択した肥料を3年目に再検討し,肥料の一部を溶出速度の速い種類に変更して試験を継続しました。肥効調節型肥料からの成分溶出は気象条件や土壌条件に大きく影響を受けるため,適切な肥料の選択が重要と考えます。

施肥時期については,坂本・奥地(1968)によると窒素供給時期と着色遅延等の果実品質の低下に相関があることを報告し,土田ら(2003)は肥効調節型肥料からの溶出の遅れにより果実品質への影響が懸念されることから,数種類の肥効調節型肥料を組み合わせて施用する場合には,収穫後の施肥が適しているとの報告があります。本試験においては,収穫後の施肥としたことで,品質低下は認められませんでした。

また,圃場試験において,古屋(1995)は,肥効調節型肥料は,少量ずつ溶出するために植物体が吸収しないで溶脱する量が少なく,特に20%以上も窒素溶脱量が抑えられる場合があったと報告し,また,松丸(1997),高橋(1998),上野ら(1991)は肥効調節型肥料を用いると作物による利用率が増加するため,基準より少ない施肥量であったとしても効率的に吸収できることから品質や収量への影響がないことを報告しています。本試験ではウンシュウミカンを用いましたが,リン酸とカリウム成分を減らしたB区,窒素,リン酸,カリウム成分を減らしたC区において,一時期の葉中のカリウム成分では差が生じたものの,それを除いて葉中の無機成分で差が確認されなかったことは,肥効調節型肥料を利用すれば施肥効率の向上と施肥量の削減が可能だと考えられます。また,鈴木ら(1975)らは施肥量を減らすことで葉色値の低下と窒素含量・果実肥大の低下について報告しています。しかしながら,5年間施肥量を減らした本試験では,そういった葉色値,窒素含量の減少や果実品質の低下が確認されませんでした。むしろ,葉中窒素の推移から判断すると,年2回区と同等の肥効があったものと推測されます。ただし10年間,ウンシュウミカンへのリン酸の施用量を変えた試験(坂本ら,1964)や,6年間,ウンシュウミカンへのカリ施用量を変えた試験(坂本ら,1963)において,その期間内でそれぞれの施肥量は樹体内や果実品質に影響しないことが報告されています。永年性作物は,樹体内にかなりの養分を含み,土壌中にも施肥前から肥料成分が存在していることから,成木では一時的に施肥量を変えても,すぐに有意な差がでません。その点からも今後,比較的樹体変化の現れやすい幼木での検討も必要と考えます。特に減肥区であるBおよびC区については成木による試験であったことから,将来樹体の変化が現れることも考えられるため引き続き調査検討が必要と考えます。

本試験で使用した肥料で経費を試算した結果,施肥成分量が少ないほど低コストとなりましたが,慣行施肥である年2回区ほど安価とはなりませんでした。しかし,たとえ経費がかかったとしても,施肥回数を削減でき省力化は図られます。肥料の流通量が増えれば単価が安くなることが期待できます。

一方,肥効調節型肥料は,石川(2010)の報告によれば,施肥後少なくとも半年は施用場所に留まらなければ,施肥の効果が途絶えてしまうため,特に急峻な地形において使用する場合には,施肥後表層を軽く攪拌するなど滑落しないような対策も必要と考えます。

以上のことから,溶出タイプの異なる肥効調節型肥料を組み合わせることで,年2回の施肥が一般的となっている早生ウンシュウミカンにおいて,収量・果実品質を低下させることなく,施肥回数,施肥量を低減させ環境負荷軽減に貢献できる可能性があることが示唆されました。

works cited

●藤津英司・小林新・羽生友治. 1998

被覆肥料の溶出速度に及ぼす土壌水分の影響

土肥誌.69:582-589

●古屋栄. 1995

肥効調節型肥料による施肥技術の新展開4. 果樹の被覆肥料施用技術

土肥誌. 66:574-580

●羽生友治. 2001

被覆肥料. p.135-144の15

農業技術大系(土壌肥料編第7-1巻).農文協.東京

●石川啓. 2010.

カンキツ園における土壌・施肥管理の改善による窒素利用効率向上と環境負荷軽減に関する研究

愛媛農林水研果研セ研報

●間苧谷徹・町田裕. 1976

果樹の葉内水分不足に関する研究(第5報)

ウンシュウミカンの葉の水ポテンシャル及び葉内水蒸気拡散抵抗の時期別推移について

園学雑. 45:261-266

●松丸恒夫. 1997

被覆肥料利用による畑地からの肥料窒素溶脱抑制

土肥誌. 68:430-434

●中原美智男・岩切徹・渋谷政夫・小山雄生・西垣晋. 1985

アイソトープ 15N利用によるウンシュウミカン成木樹のチッ素施用法改善に関する研究

佐賀果試特別報. 3:15-130

●坂本辰馬・奥地進. 1963

温州ミカン成木に対する6年間のカリ肥料施用の影響について

園学雑. 32:10-17

●坂本辰馬・奥地進. 1968

温州ミカンの樹の成長,果実の品質,葉中の窒素含量に及ぼす窒素供給時期の影響

園学雑. 37:30-36

●坂本辰馬・円木忠志・奥地進・船上和喜. 1964

温州みかん葉中の無機成分の組成ならびに土壌リンに及ぼす10年間のリン酸肥料施肥の影響

園学雑. 33:24-32.

●鈴木哲男・岡本茂・山田吉鋭. 1975

温州ミカンの葉色と果実品質に及ぼす照度,チッ素濃度および土壌水分の影響

園学雑. 44:241-247

●高橋正輝. 1998

肥効調節型肥料による施肥技術の新展開5(その1)

土肥誌.69:201-205

●土田通彦・相川博志・岡島量男. 2003

肥効調節型肥料による露地ウンシュウミカンの年1回施肥法

土肥誌. 74:519-524

●上野正夫・熊谷勝己・富樫政博・田中信幸.1991

土壌窒素と緩効性肥料を利用した全量基肥施肥技術

土肥誌. 62:647-653

●横田泰昌・徳永和代・内野浩二・橋元祥一.2000

‘吉田ポンカン’の屋根掛け栽培における施肥回数低減

九農研. 62:235

●横田泰昌・徳永和代・内野浩二・川島俊次・橋元祥一. 2003

‘吉田ポンカン’の屋根掛け栽培における肥効調節型肥料を利用した年1回施肥

九農研. 65:227